どうも、ICUのカピバラ先生こと Dr.カピバラです。

ICUの患者では、敗血症や外傷などによるDICやECMO使用中では凝固障害が起こります。

そしてその凝固障害の原因検査の方法としてトロンボエラストグラフィ(Thromboelastography;TEG)やトロンボエラストメトリー(Rotational thromboelastometry;ROTEM)などがあります。

しかしいずれも、どのような解釈をすれば良いのか調べても分からない方が多いと思います。

今回はTEG 6s®︎での解釈の仕方を紹介します。

TEG 6s®︎とは?

TEG 6s®︎とはヘモネティクスジャパン合同会社から発売されている製品で、フィブリノーゲン、フィブリン、血小板等の止血成分の定性・定量や止血時間の計測を行う自動装置です。

測定時間は30〜60分くらいかかります。

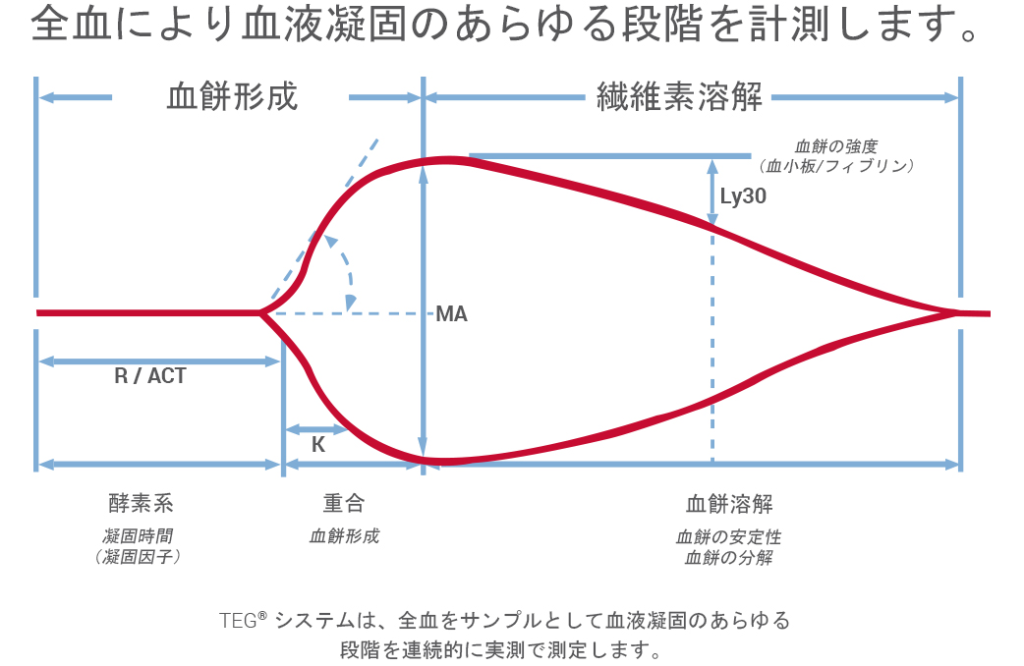

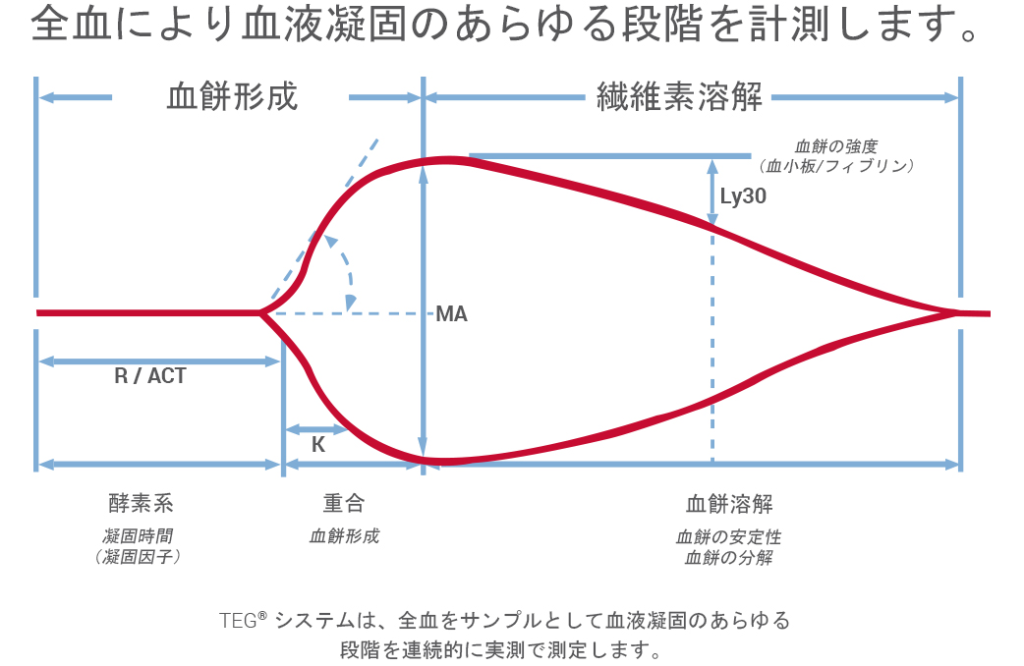

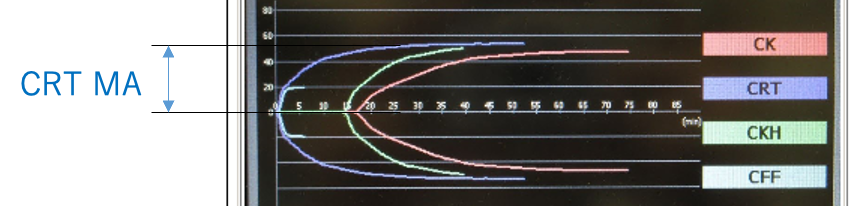

止血成分の結果は上記のような形で示されます。横軸が時間軸で、左側から少しずつグラフが描出されます。

初めは線であり、凝固時間を示しています。そして時間が経つとグラフが2本に分かれ、血餅形成を示します。その後グラフがまた一つの線に収束していき、それが繊溶系を示しています。

初見では全く意味がわからないと思いますので、以下で引き続き紹介していきます。

検査結果

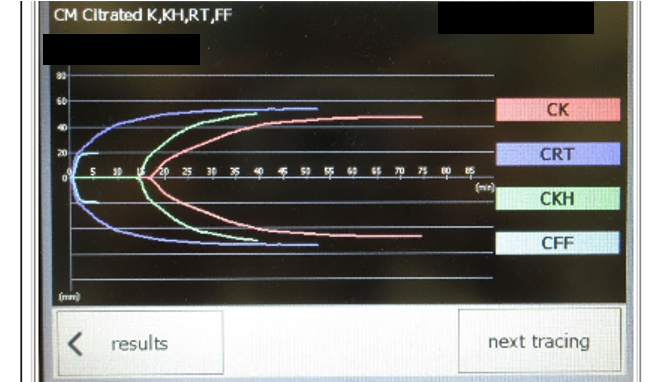

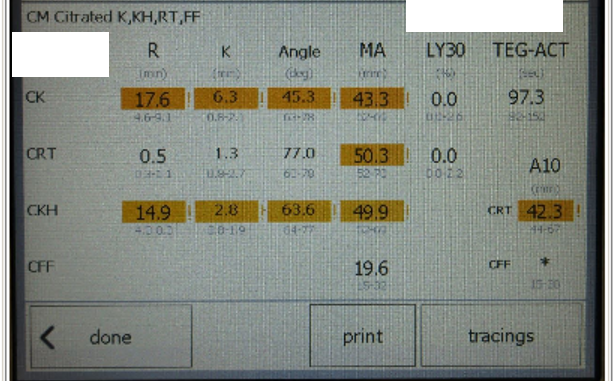

実際の検査結果は下記のようになります。

CK、CRT、CKH、CFFの4種類についてのグラフが描出されます(詳細は後述)。

そして、それぞれのグラフに対する定量的結果(R, K, Angle, MA)が示されます(詳細は後述)。

グラフの種類

グラフはCK、CKH、CRT、CFFの4つの種類があります。

・CK(カオリン TEG):

カオリンを用いて内因系の凝固を活性化する。

・CKH(ヘパリナーゼ含有カオリン):

カオリンにヘパリナーゼを加えた試薬を用いカオリン TEGと比較することでヘパリンの影響を評価できる。

・CRT(Rapid TEG):

カオリンと組織因子を使用した試薬を用い内因系・外因系の凝固を活性化して評価する。

・CFF(functional fibrinogen):

組織因子にGPⅡb/Ⅲa阻害薬であるabciximabを加えた試薬を用いて血小板機能を阻害し、血餅強度に対するフィブリノゲンの寄与を評価する。

言葉の説明だけではよくわからないと思いますが、定量的評価の説明を行った後に改めて説明します。

ここでは4つの項目を測定しているということだけの理解で十分です。

定量的評価

TEG6s®︎ではグラフをR、K、Angle、MA、LY30などを定量的に評価できます。

・R(reaction time):

測定開始から初期のフィブリン形成までの時間を表し、トロンビンの産生速度を反映する。

・K(kinetics)、Angle:

フィブリン産生速度を表し、凝固因子活性の低下に伴い延長する。

・MA (maximum amplitude):

振幅が最大となる点で血餅の最大強度を表し、血小板・フィブリンの架橋形成を反映する。

・LY30(lysis):

MAから30分後の血餅の減退率を表し、線溶状態を反映する。

これらを読んだ上で始めの図を振り返ると少々理解が深まるかもしれませんが、それでもよく分からない方の方が大多数だと思います。

TEG®︎の解釈

ついにTEG6s®︎のグラフと表の解釈です。

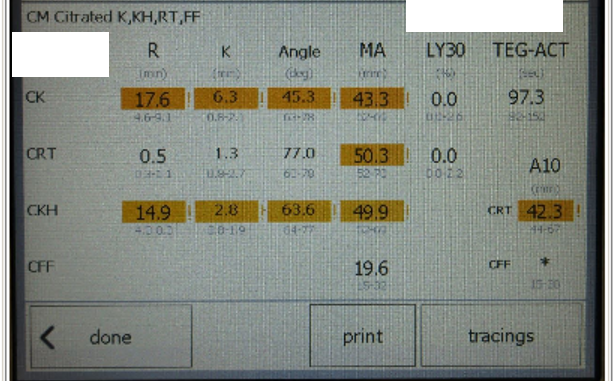

大事な項目だけを挙げると、RはCKHとCKを、MAはCRTとCFFに着目します。

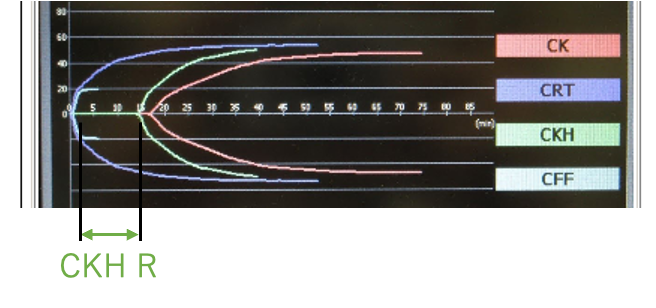

①CKH R

CKHのRは、ヘパリナーゼを使用することでヘパリンの効果を打ち消した状態の凝固の時間を示しています。

つまりヘパリンがない場合の凝固時間であり、基本は10分以内です。

CKHのRが10分以上であった場合は凝固因子の不足が予想されますので、FFPの輸血を行いましょう。

上記の場合はCKH Rが15分と10分以上ですので凝固因子の不足が予想されます。

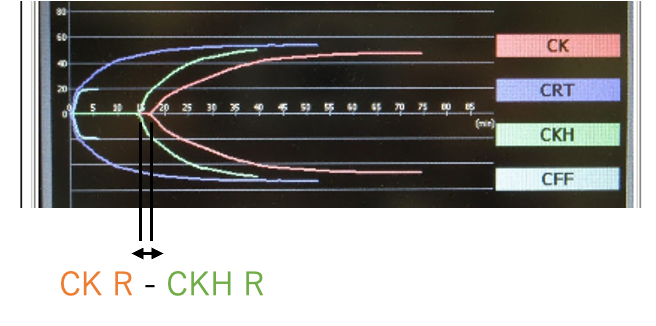

②CK R

CKのRは、患者のその時点での凝固時間を示します。ヘパリンを使用していた場合は血が固まりにくくなるので凝固時間が延長します。

そして、CK RとCKH Rを比較することでヘパリンの影響を評価することができます。

その差が大きい場合はヘパリンが効きすぎていることが示唆されますので、必要によっては投与するヘパリンの減量を検討します。(勘違いしやすいこととして、ヘパリン投与量を半分にしてもCK R – CKH Rは半分になりません。)

またECMOが回っている場合はこの差が20-30分くらいになるとされます。

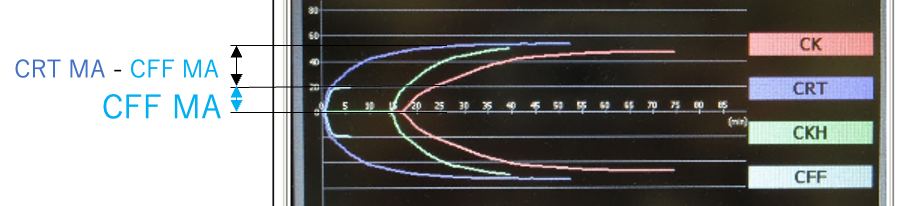

③CRT MA

CRTのMAは、患者のその時点での血餅強度を示します。具体的にはフィブリノーゲンと血小板の機能を示します。

55前後が正常とされています。

(グラフは横軸を中心に上下反転しているだけですので、実測値は横軸より上(または下)の分のみとなります。)

④CFF MA

CFFのMAは、abciximabを用いることで血小板機能を抑制し、フィブリノーゲンのみの血餅強度を示します。

17-20程度が正常とされており、下回る場合はフィブリノーゲンの機能低下が示唆されます。

CRT MAとCFF MAの差は血小板の機能を示唆します。この差がない場合は、採血で血小板数があったとしても血小板機能異常が示唆されます。

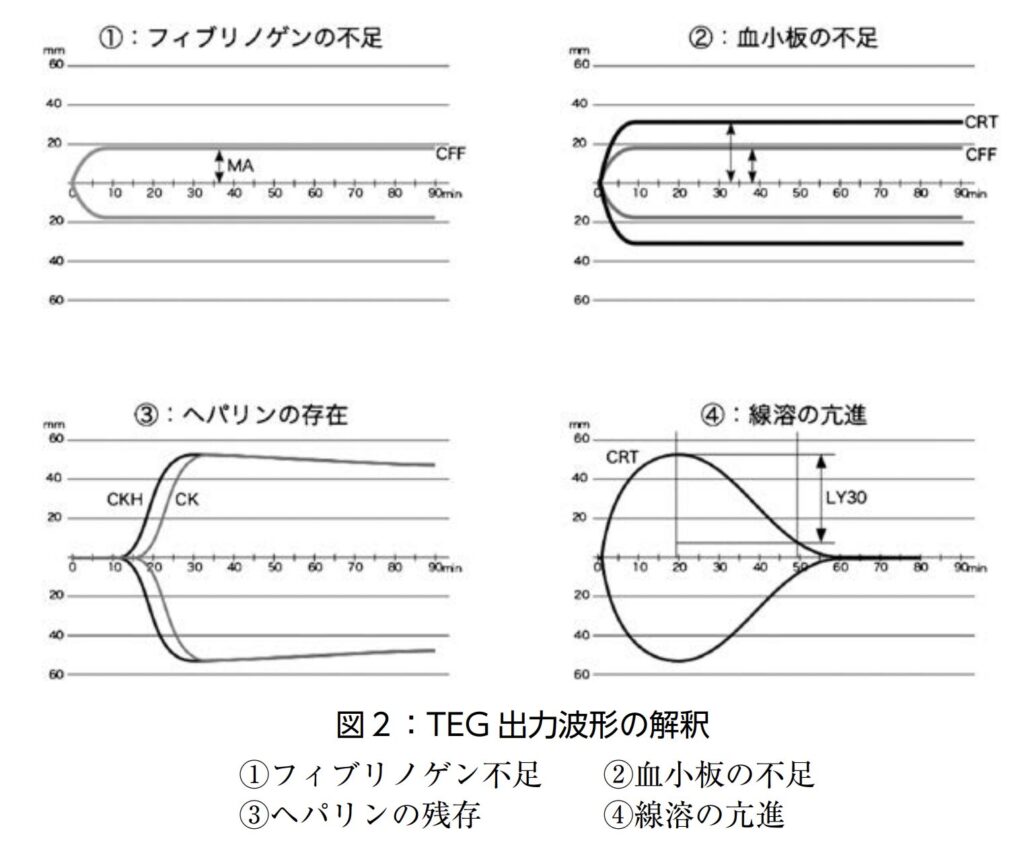

具体例

実際の臨床で出会う異常な形は上記の通りです。

①フィブリノゲン不足、②血小板の不足、③ヘパリンの残存、④線溶の亢進です。

形を見てすぐにどのような状態か理解できるまで復習しましょう。

まとめ

上記をまとめると以下のようになります。

・CKH Rが延長:凝固因子の不足

・CK R – CKH Rが延長:ヘパリンが効きすぎている

・CRT MA:フィブリノーゲンと血小板の機能を反映

・CRT MA – CFF MA:血小板の機能を反映

あまり説明されないTEG6s®︎についての説明でした。外科の領域ではLY30で繊溶系を評価することがあるようですが、ICUではまだ評価されることはまだ少ない印象です。

以下を参考にしました。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] あわせて読みたい 凝固検査のTEG6s®︎(テグ)とは?見方や解釈の方法をマスターする! どうも、ICUのカピバラ先生こと Dr.カピバラです。 ICUの患者では、敗血症や外傷などによるDICやE […]