ヘパリンは、抗凝固薬として長い歴史を持つ薬物です。血栓症の予防と治療に欠かせないヘパリンには、未分化ヘパリン(UFH)、低分子ヘパリン(LMWH)、および合成ヘパリンの3種類があります。それぞれの特徴、作用機序、開発経緯、そして具体的な薬例について詳しく見ていきましょう。

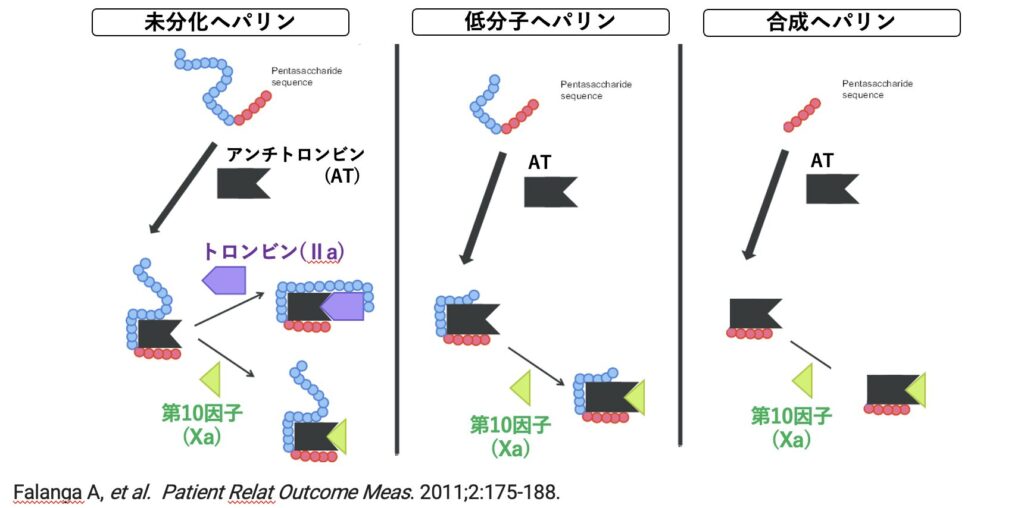

未分化ヘパリンと低分子ヘパリンと合成ヘパリンの違い

作用機序:

・未分化ヘパリン(UFH):アンチトロンビンIII(ATIII)に結合し、トロンビン(IIa)とXaを含む複数の凝固因子を抑制します。

・低分子ヘパリン(LMWH):主にATIIIを介して凝固因子Xaを強力に抑制し、トロンビン(IIa)の抑制効果は弱いです。

・合成ヘパリン:特にATIIIと結合して凝固因子Xaを選択的に抑制し、トロンビン(IIa)への影響はほとんどありません。

製造方法:

- 未分化ヘパリンは天然の動物組織から抽出されます。

- 低分子ヘパリンは未分化ヘパリンを分解して作られます。

- 合成ヘパリンは完全に化学的に合成されます。

副作用のリスク:

- 未分化ヘパリンはHITのリスクが高いです。

- 低分子ヘパリンはHITのリスクが低くなっています。

- 合成ヘパリンはHITのリスクがほとんどありません。

半減期:

- 未分化ヘパリンは約1.5時間と短いです。

- 低分子ヘパリンは約4〜6時間と中程度です。

- 合成ヘパリンは約17時間と非常に長いです。

蛋白結合率:

- 未分化ヘパリンは高いです。

- 低分子ヘパリンは低いです。

- 合成ヘパリンは非常に低いです。

未分化ヘパリン(UFH)

未分化ヘパリンは、1916年にジェイ・マクリーンによって初めて発見されました。これは動物の肝臓や肺などの組織から抽出された天然の多糖類です。主に静脈注射または皮下注射で投与されます。

作用機序

ヘパリンは、アンチトロンビンIII(ATIII)に結合し、その活性を増強することで抗凝固作用を発揮します。これにより、トロンビン(凝固因子IIa)やその他の凝固因子(IXa、Xaなど)の活性が抑制されます。

開発経緯

ヘパリンは、初期には出血のリスクが高いことが問題視されましたが、その後の改良と研究により、臨床での使用が一般化しました。

副作用

最も一般的な副作用は出血です。また、ヘパリン誘発性血小板減少症(HIT)という重篤な副作用もあります。

半減期

約1.5時間と短いため、頻繁な投与が必要です。

蛋白結合率

血漿タンパク質への結合率は高く、個体差があります。

具体例

- 一般名:ヘパリンナトリウム

- 商品名:ヘパリン注射液

低分子ヘパリン(LMWH)

低分子ヘパリンは、1970年代から1980年代にかけて開発されました。未分化ヘパリンを酵素的または化学的に分解して得られたもので、分子量が小さく、皮下注射で投与されます。

作用機序

低分子ヘパリンもATIIIに結合して抗凝固作用を発揮しますが、特に凝固因子Xaの抑制に強く作用します。これにより、より予測可能な抗凝固効果が得られます。

開発経緯

低分子ヘパリンは、UFHの欠点である不安定な作用や頻繁な投与の必要性を改善するために開発されました。

副作用

UFHと同様に出血が主な副作用ですが、HITの発生率は低くなっています。

半減期

約4〜6時間と、UFHよりも長いため、1日1〜2回の投与で済みます。

蛋白結合率

血漿タンパク質への結合率は低く、作用がより予測しやすいです。

具体例

- 一般名:エノキサパリン

- 商品名:クレキサン

合成ヘパリン

合成ヘパリンは、20世紀後半から21世紀初頭にかけて開発されました。化学的に合成されたヘパリン類似物質であり、皮下注射で投与されます。

作用機序

合成ヘパリンは、主に凝固因子Xaの活性を抑制することで抗凝固作用を発揮します。これはATIIIに結合することで行われ、トロンビン抑制の作用は持たないことが多いです。

開発経緯

合成ヘパリンは、UFHおよびLMWHの限界を克服するために設計されました。特に、HITのリスクを低減し、より長い半減期を持つように工夫されています。

副作用

副作用が少なく、特にHITのリスクがほとんどありません。

半減期

約17時間と非常に長いため、1日1回の投与で済むことが多いです。

蛋白結合率

非常に低く、効果が持続的かつ安定しています。

具体例

- 一般名:フォンダパリヌクス

- 商品名:アリクストラ

まとめ

未分化ヘパリン、低分子ヘパリン、合成ヘパリンの違いは、投与方法、副作用、半減期、蛋白結合率に大きく影響します。未分化ヘパリンは歴史が長く、副作用の管理が難しい一方で、低分子ヘパリンや合成ヘパリンはこれらの欠点を克服し、より予測可能で安全な治療を提供します。

適切な抗凝固療法を選択するためには、各ヘパリンの特性を理解することが重要です。医師と相談し、最適な治療法を選びましょう。

参考文献

- McLean, J. (1916). “The Discovery of Heparin.” Canadian Medical Association Journal.

- Hirsh, J., & Raschke, R. (2004). “Heparin and low-molecular-weight heparin: the Seventh ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy.” Chest.

- Weitz, J. I. (2012). “Low-molecular-weight heparins.” New England Journal of Medicine.

- Walenga, J. M., & Jeske, W. P. (2002). “Fondastructure and mechanisms of anticoagulant action.” Circulation.

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] あわせて読みたい 未分化ヘパリン、低分子ヘパリン、合成ヘパリンの違いについてマスターする! ヘパリンは、抗凝固薬として長い歴史を持つ薬物です。血栓症の予防と治療に欠かせ […]